文/杨露 图/AI

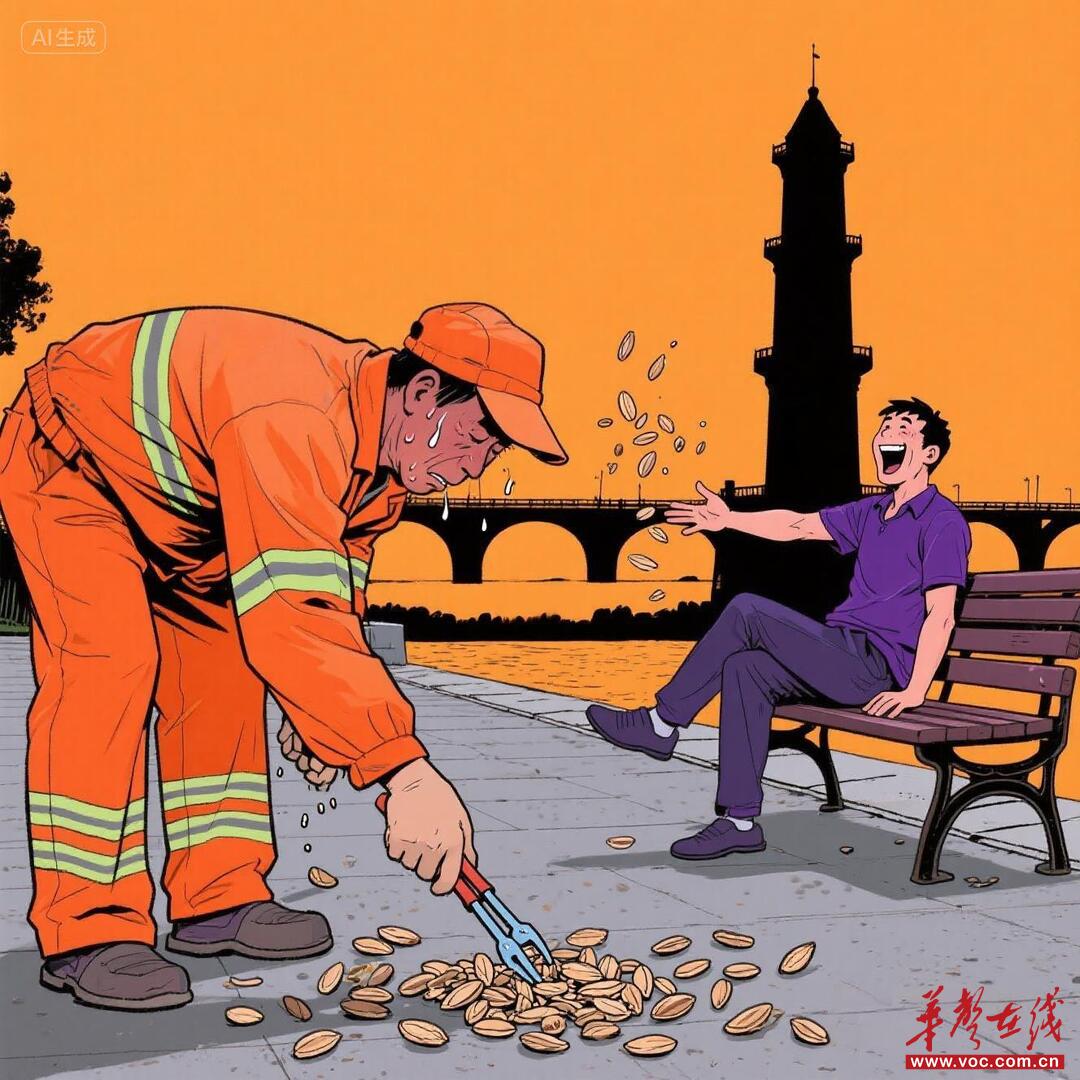

最近,哈尔滨松花江边发生的一件事引发了热议:一位男子边嗑瓜子边把壳吐在地上,环卫工上前劝阻“别乱扔”,他竟反问“你规定的?”,还故意往地上扔零食挑衅。当地园林局回应说,他们没有执法权,只能劝阻后清理。这看似平常的冲突,却像一面镜子,照出了公共文明、管理边界和人性温度的复杂关系。

先说说这件事的“小切口”。嗑瓜子本是日常小事,但“边嗑边吐”的行为,在公共场合就显得刺眼。环卫工每天要清扫数次,江边游客多,瓜子壳混着沙土更难清理。这位男子从“反问”到“故意扔”,本质上是把“个人便利”凌驾于“公共责任”之上——他或许觉得“吐壳是自由”,却忽略了自由的前提是不影响他人。

再聊聊“管理无力”的困境。当地园林局说“没有执法权”,这确实是现实痛点。根据《城市市容和环境卫生管理条例》,随地吐痰、乱扔垃圾可处50元以下罚款,但实际执行中,环卫工、物业人员等一线工作者因没有执法权限,往往只能“劝了又劝,扫了又扫”。这种“管理真空”,某种程度上纵容了不文明行为。

不过,把问题全归咎于“执法缺位”也不全面。更深层的矛盾,是部分人对“公共规则”的漠视。心理学中的“破窗效应”能解释这种现象:如果一个人看到地上有垃圾没人管,就会觉得“乱扔也没关系”;如果有人当众挑衅规则却没后果,其他人可能跟着效仿。就像这位吐瓜子壳的男子,同行者没人提醒,说明他周围的环境可能早已默认了这种行为。这种“群体性麻木”,比单个违规更可怕——它会让文明底线一退再退。

那该怎么破局?或许可以从“软约束”和“硬手段”两方面入手。软约束靠的是“共情教育”。比如,环卫工人劝阻时,不说“你别扔”,而是说“我们扫起来真的很辛苦,您体谅下”。硬手段则需要完善“联动机制”。比如,赋予环卫工、物业人员一定的“劝阻记录权”,将违规者信息同步到社区或城管部门,累计多次可纳入信用记录。像南京、广州等地试点“市民随手拍”,鼓励大家上传不文明行为,经核实后由相关部门处罚。这些措施不是为了“惩罚”,而是让每个人明白:公共空间需要共同守护,你的“小任性”会变成别人的“大负担”。

说到底,文明不是靠一个人“不吐瓜子壳”,而是靠每个人心里都有杆秤——这杆秤的一头是“自己的方便”,另一头是“他人的辛苦”。那位男子的挑衅或许只是一时情绪,但环卫工弯腰清扫的背影,却是对“责任”最朴素的诠释。希望下次再遇到类似场景时,我们能多一份换位思考,少一点“你规定的”的较劲——毕竟,一个城市的温度,就藏在这些“不吐瓜子壳”的细节里。

责编:杨露

一审:杨露

二审:印奕帆

三审:石伟

来源:华声在线